ヒト:地元出身元アスリート トコ:破綻寸前だった公営スキー場 コト:地元愛で地域の産業を未来につなげる

長野県の北東部に位置する人口わずか3441人(2023年1月4日現在)の小さな村に、スノーシーズン期間だけで年間約40万人もの人が訪れます。彼らの目的地は『野沢温泉スキー場』。直近3年は新型コロナウィルスの影響によって国内外からの訪問客は減少したものの、2022年度は新型コロナ禍前の約7割にまで回復。大型リゾートホテルやショッピングモールも無いこの地が、日本のみならず世界中のスノースポーツ愛好家を虜にしています。『野沢温泉スキー場』を運営する『株式会社 野沢温泉』の初代代表・河野博明さんと現在代表を務める片桐幹雄さんお二人のお話しからは、地域に息づく歴史・文化との共生によって形成された、オンリーワンの魅力が浮かび上がってきました。

日本スキーの歴史とともに発展した野沢温泉村

野沢温泉村で誕生したスキー場は今年100周年を迎えます。現在は日本屈指の規模を誇る『野沢温泉スキー場』として初心者から上級者まで堪能できる起伏に富んだ46コースを有し、白銀の山脈を眺めながら世界有数のパウダースノーを滑れることが魅力です。

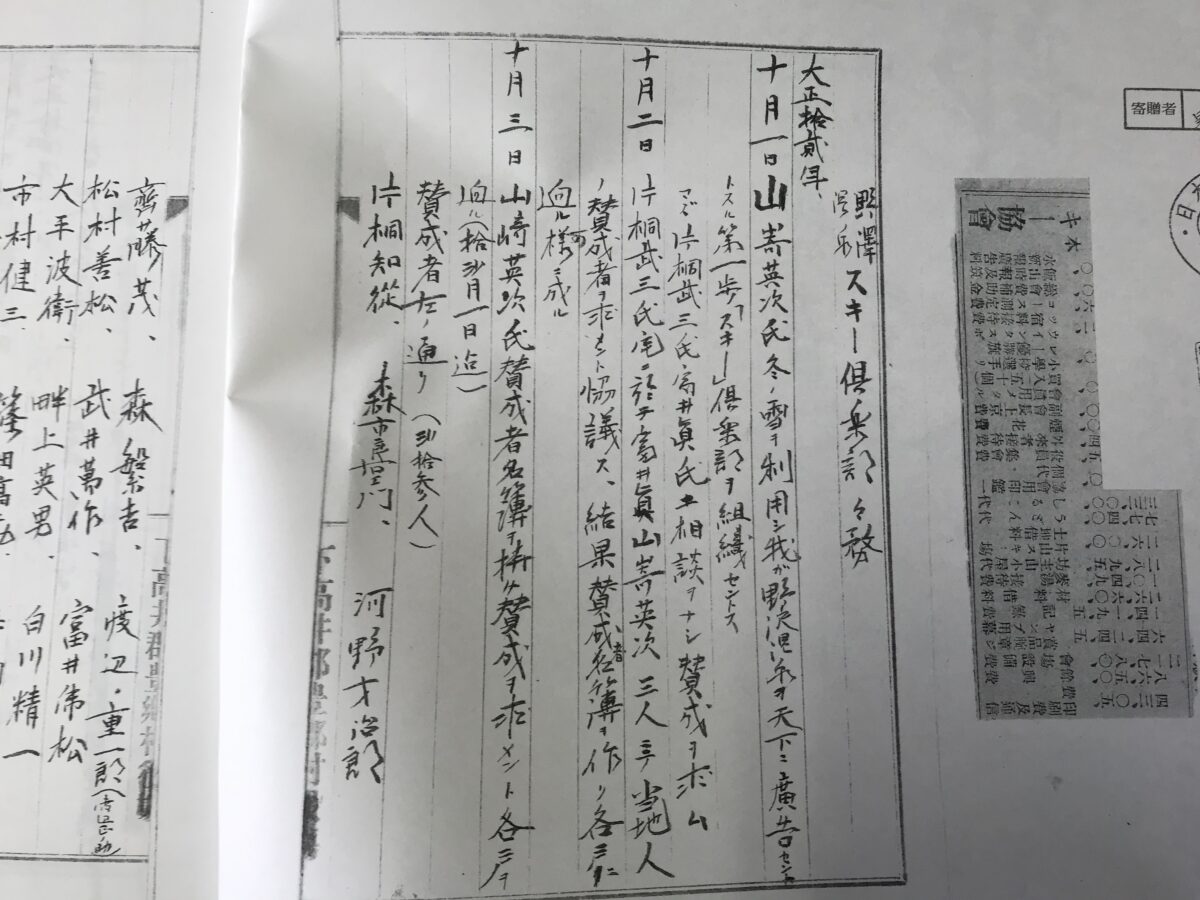

そもそもスノーリゾート野沢温泉村の発展は、日本スキーの歴史とともにあります。かつて野沢温泉村には主だった産業がなく、近郷から湯治客が来る程度。その後、スキーが冬のレジャースポーツとして日本人の間で広く知れ渡るようになると村にもスキーヤーが訪れ始め、「これからは雪を観光資源にしよう」と1923(大正12)年に『野沢温泉スキー倶楽部』(現在の表記は「クラブ」)が発足。スキーによる村おこしを全国に先駆けて行ってきた背景があります。

当時の『スキー倶楽部』が掲げた主な目的は“スキーを通じて親睦を図り、心身を養い、進んで社会発展に貢献するとともに、選手・指導者の養成およびスキー競技会の開催運営などを通じて日本スキーと地域発展に寄与する”こと。100年前に掲げられた目的が今日まで脈々と受け継がれ、日本スキーの発展と、野沢温泉村の地域振興に大きく貢献してきました。

「周囲の反対を押し切ってスキーリフト第1号の建設を推進したのが、当時『スキー倶楽部』の29歳であった片桐社長のお父さんです」と教えてくださった河野さん。「1950(昭和25)年、野沢温泉に初めてリフトが架かるのですが、それまではスキー板を担いで山を登るのが当たり前の時代。リフトの必要性を訴え、更には建設資金も調達しなければならない。そこで旅館や商店を経営するスキー倶楽部の方々が、寝具や燃料購入といった家業名目で銀行から借金をしてまで、リフト建設の資金を工面したといったエピソードがあります。まさに『雪で飯を食う』という先人たちの強い決意のあらわれです。その後もスキー倶楽部と村が一体となって野沢温泉スキー場の改革を行ってきたからこそ、今の野沢温泉村があります」(河野さん)

村営に移管して築き上げたスノーリゾート

こうしてスキークラブによって運営されてきたスキー場ですが、昭和38年にはリフトを含めたスキー場の管理経営権を村へ無償で委譲することに。河野さんに理由を尋ねたところ「第1次スキーブームの真っただ中で、そのまま経営を続けるとスキークラブが儲かってしまう。スキークラブ本来の目的は人を育てることにあります。そこで本来目的に立ち返ろうと、選手育成などのソフト面をスキークラブが、スキー場経営を村が行うことになりました」

この村営移管という先人たちの決断が、のちに野沢温泉村を一大スノーリゾートへと飛躍させるきっかけとなります。高度成長期とスキーブームの波に乗り、スキーリフトを30基近くまで増設。平成3〜4年のピーク時にはシーズン中約110万人が来場し、スキー場の収入だけで49億5千万円を計上するまでになりました。ところが、スキーブームはやがて終焉を迎え、野沢温泉村は窮地に立たされます。

スキーブームの終焉と村の破綻危機

スキーブームに合わせて設備投資を進めましたが、全国的なバブル崩壊とともにブームは終焉。スキー場の来場者数が激減する中、ピーク時の110万人規模の受け入れ態勢のまま、公営企業として公平・平等という行政のスタンスのもとで村民の声を反映し続けた結果、赤字経営へと転落。ついにはシーズンあたり3億円、累計赤字19億7千万円もの赤字を出す状況へと陥りました。

このままスキー場の経営が悪化し続ければ、行政破綻を起こしてしまう。当時スキークラブの会長を務めていた河野さんは、この危機的状況を打破するため3代にわたる村長たちと長年議論を重ねました。「ある村長からは『経営をまたスキークラブに戻そう』との話が持ち上がりましたが、お断りしました。好条件でスキー場の経営を引き継ぎ、経営が悪化したからといってスキークラブが引き受けるわけにはいきません」(河野さん)

スキー場経営はあくまでスキークラブとは切り離して行うものとして、2005年に指定管理者制度を受けて民営化。それが現在の『株式会社 野沢温泉』です。河野さんはスキークラブの会長職を退いた後、その代表職を引き受けました。「野沢温泉に育てられ、スキーに育てられた」との思いから、村の窮地を救うべく茨(いばら)の道を歩む覚悟を決めたのです。

「痛みを伴う大改革」で企業債の償還19億円超から脱却

土地や施設などの資産(下)は村が保有し、それを『株式会社野沢温泉』が借りて運営(上)を行う“上下分離方式”によって河野さんが経営を引き継ぎ、わずか2年目で黒字に転換。これだけの経営手腕を持つ方ですからプロ経営者かと思いきや、そうではありません。

河野さんは23歳までトップアルペンレーサーとして選手生活を送り、その後も国内外の選手育成や長野オリンピック運営などに関わってきた生粋のアスリート。

経営経験のない彼がここまで劇的な黒字転換を実現できたのは、村とスキークラブによって育まれてきた人づくりの成果とも言えます。「野沢温泉とスキーに育てられた」と語る河野さん。その成果とも言えるのが、野沢温泉の未来を思い、不屈の精神力をもって成し遂げた「痛みを伴う改革」でした。

「徹底的に無駄なものを見直し、どう省いていくか。これが最大の課題でした。たとえばスキーリフトは重複していたものを廃止。スキー場へのアクセスが悪かったゲレンデを無くして駐車場を新設し、シャトルバスが入れるようにしました」(河野さん)

廃止したリフトやゲレンデ周辺で飲食店などを営んでいた人たちからは抗議の声も上がりましたが、河野さんは心を鬼にしてこれを断行。村営だったゆえに村民からの反対意見を無視できず、改革を進められないまま赤字を助長させてきた経緯があるからです。

「村民の多くがスキー場関連で生活をしている方々です。スキー客が減少し、スキー場の赤字を食い止めるためには、不要なリフトを止める必要があることは承知している。ですが、自分の家の前のリフトは止めないでほしい。それでは改善はされません。『このままスキー場が利益を出せないとスキー場が潰れ、村の未来はありませんよ。どのリフトを止めるか私が判断します、それが嫌なら私をやめさせてください』とお伝えしました」

協力者もいれば仕方なくという人もいましたが、河野さんが「痛みを伴う改革」を断行したのも、すべては村の借金を返すため、村を存続させるために他なりません。

さらに、ほかのスキー場が安売り競争に走る中で、コースを滑るための利用料値上げを実施。大胆な反対戦略まで打ち出しました。「安売りはしない代わりに値上げに見合うだけの適正なサービスを提供しようと、蓄えた資金をもとに設備投資を実施しました」(河野さん)。例えば当時はまだ全国のスキー場で和式トイレが主流だった時代でしたが、いち早くウォシュレットを導入。このように、売上の一部をスキー客に喜んでもらえる設備投資へ回すことで顧客満足度を高めてリピーターを獲得していった結果、『野沢温泉スキー場』の経営は少しずつ回復。こうして民営化から7年後、19億7千万円もの負債を全て完済したのです。

後半は『野沢温泉スキー場』の現社長・片桐さんへのインタビューを中心に、スキー場経営と切り離せない野沢温泉村の歴史と文化、さらにはスキークラブの「人を育てる」精神についてお伺いします。そこから形成されたオンリーワンの魅力とは?